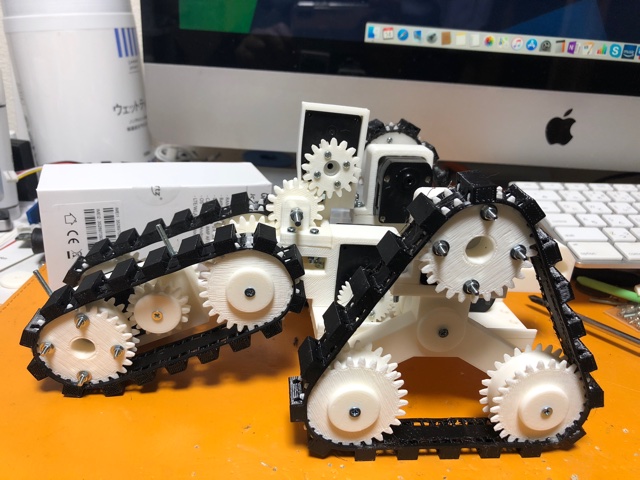

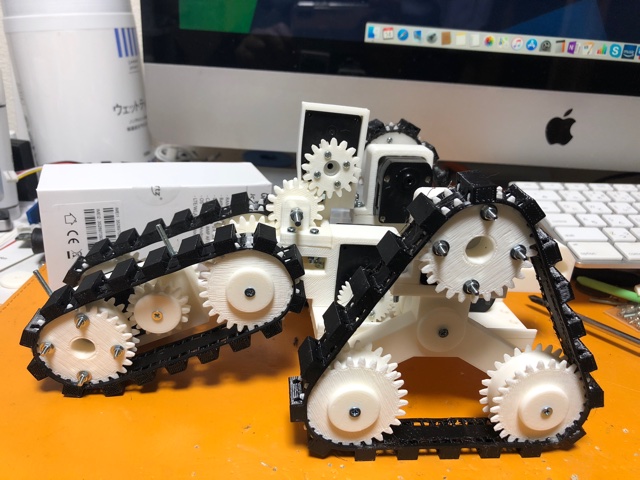

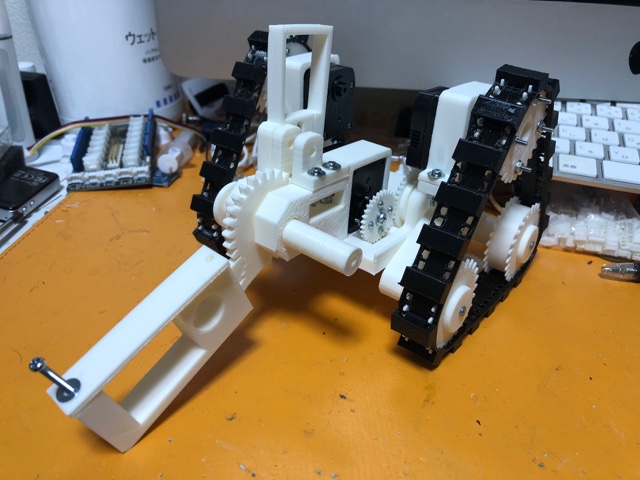

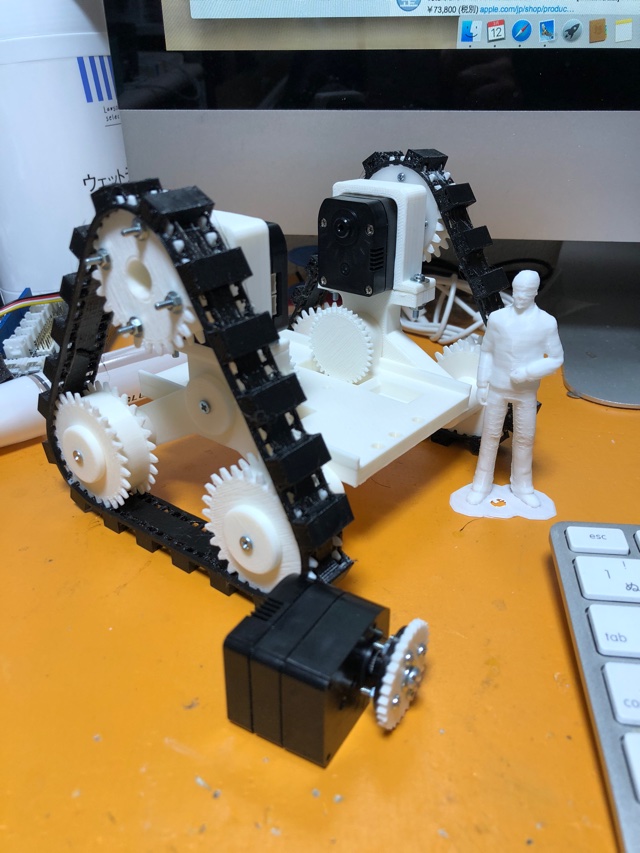

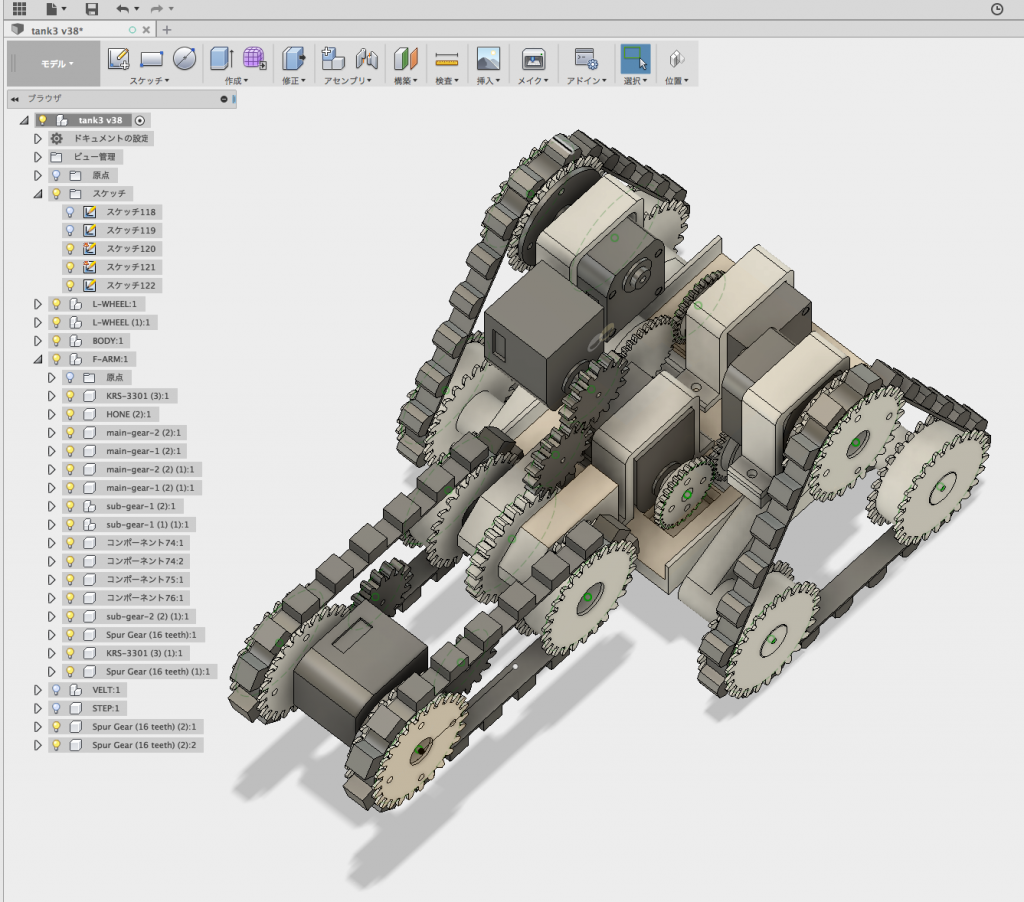

実際に造形をして組み合わせて強度や動作の確実性を確認します。

ABSなのでアルミなどの材質に比べると弱いため、板厚を増やしたり形状を見直したりして強くしていきます。

ロボット教育支援・パソコンサポート

実際に造形をして組み合わせて強度や動作の確実性を確認します。

ABSなのでアルミなどの材質に比べると弱いため、板厚を増やしたり形状を見直したりして強くしていきます。

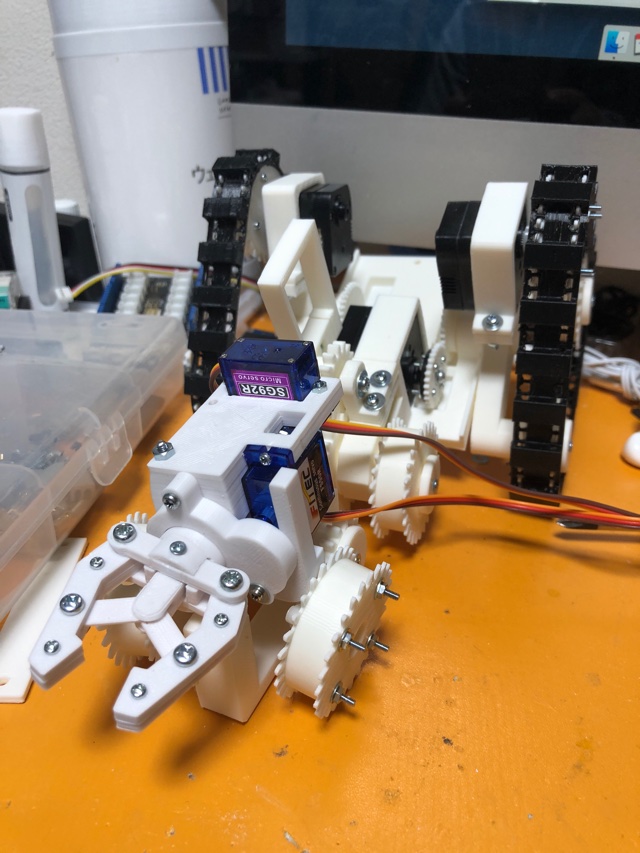

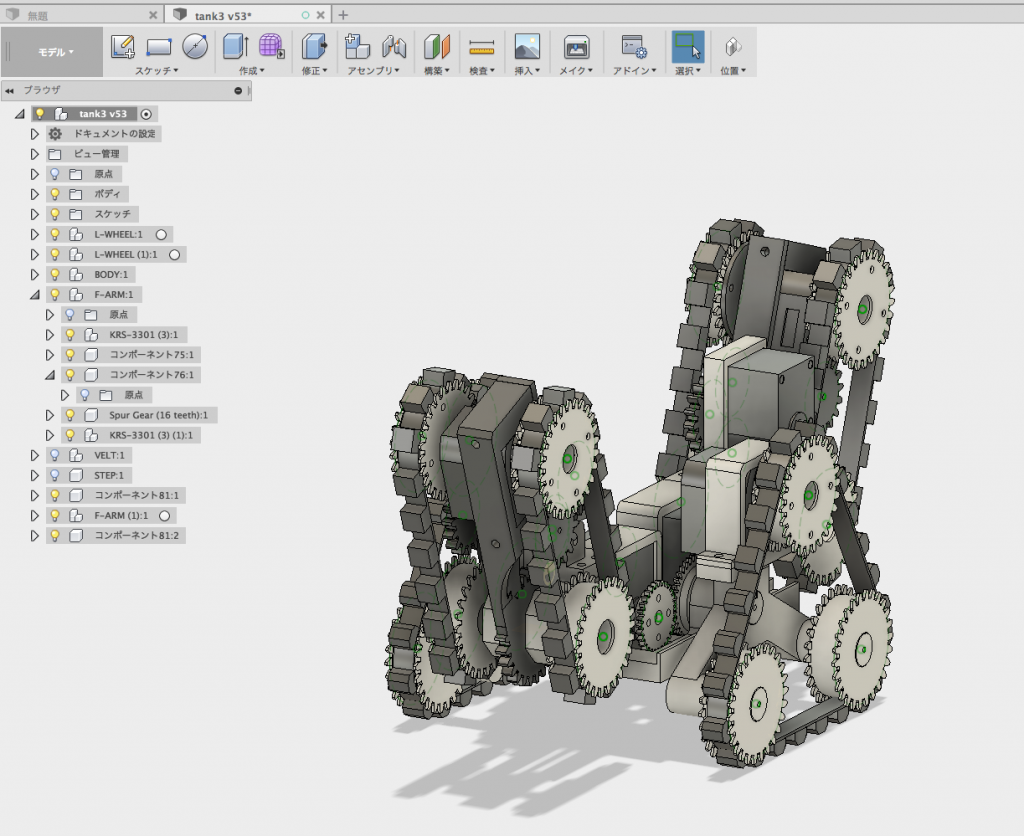

回転とチャック動作ができるので、手首のスナップの旋回を追加すれば、フロントアームクローラーをハンド機能付きのアームとして流用できそう。

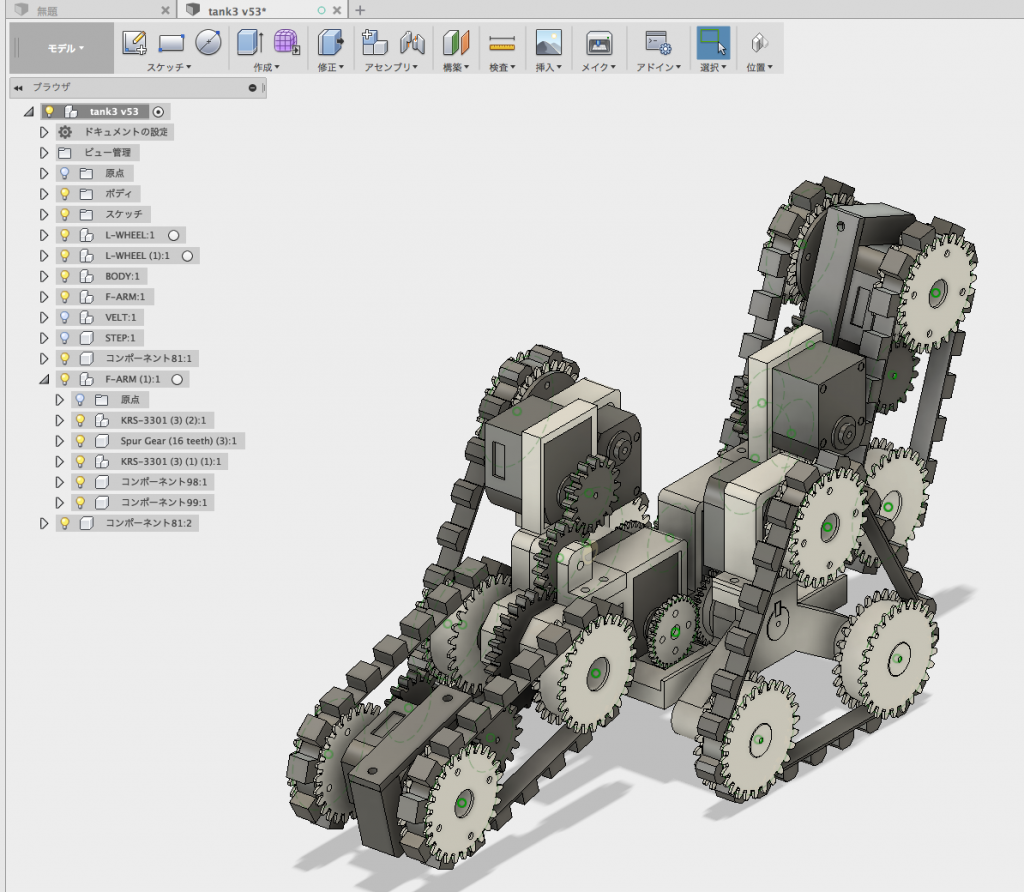

本体のクローラー部ができて来たので、アームクローラー部の造形を開始。

サーボ が3つ足りなくて組み立たない。

全部で9個のサーボ が必要になります。

3Dプリンタで作る模型はあくまで模型なのでベアリングなどの軸受を省いて設計しています。

樹脂なので食いつくこともなく潤滑できるので。

ただし、精密な部品はできませんのでどうしても組み合わせるとガタが出ます。

そこは機構でカバーする形にしないときついかも。

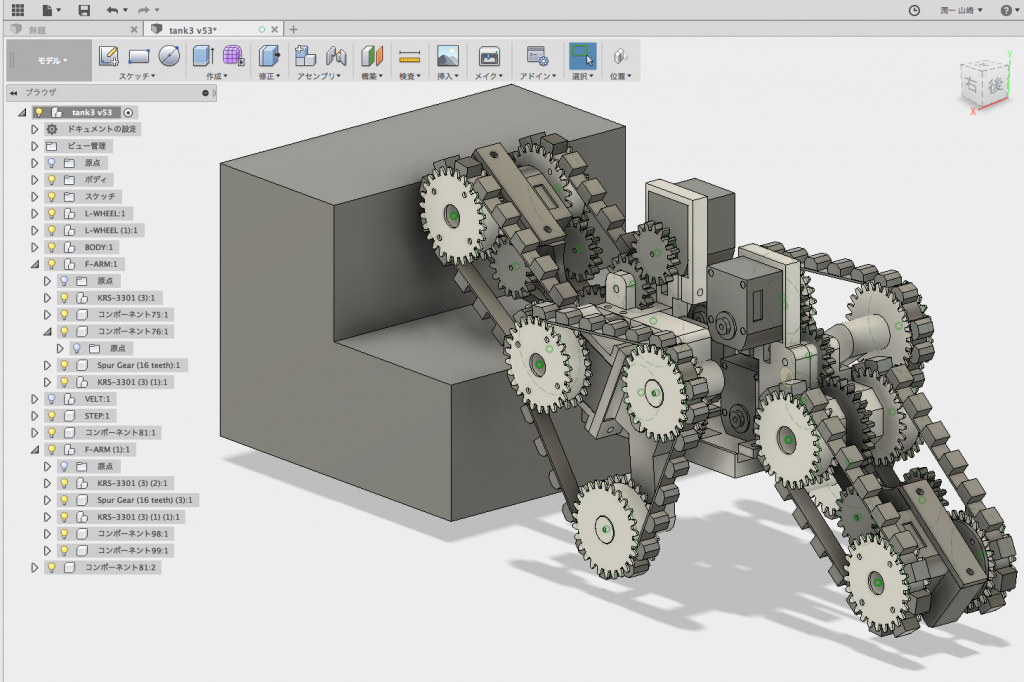

この模型の場合、クローラーユニットを一箇所で受けてますが、曲げモーメントがかかった時に容易にたわみました。

なので、2点で荷重を受けれるように改造した方が良いことがわかります。

モデルを造形するとそう言った弱点も知ることができます。

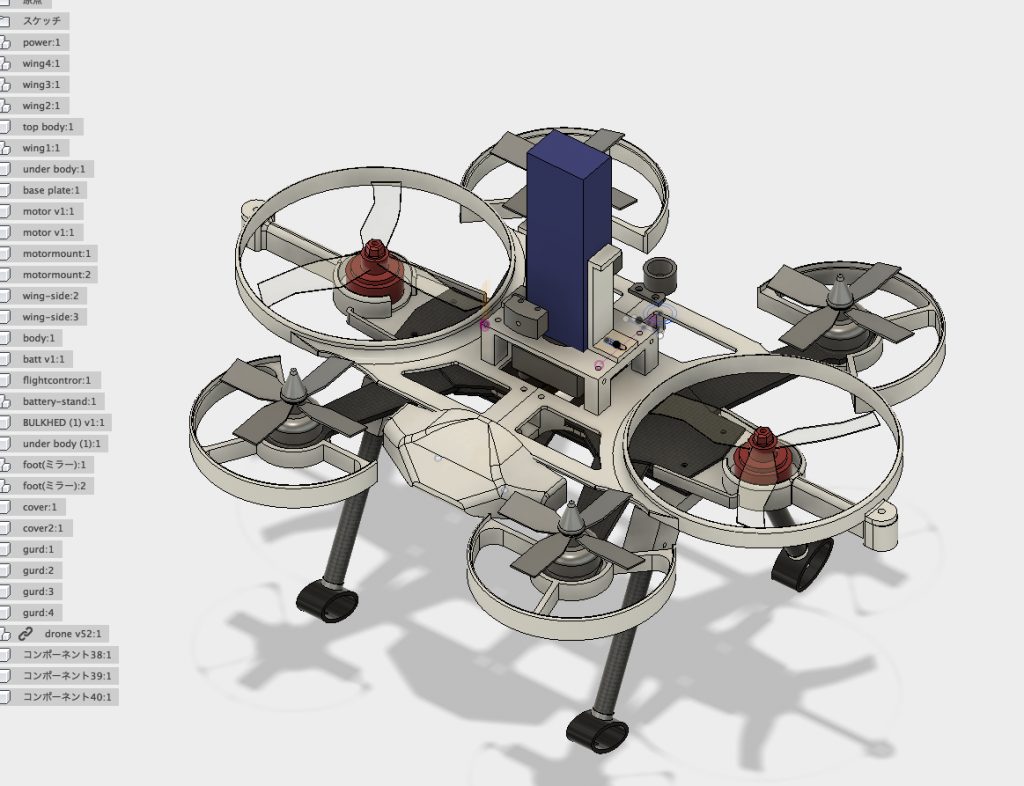

弊社も開発に協力している協栄精機のドローン向けキャリアユニットを安倍総理が視察に来られたそうです。

生産設備メーカー「協栄精機」でドローン(小型無人飛行機)を前に関係者らと話す安倍晋三首相

手前にある2機のドローンは、実際の数10分の1スケールで似た形に再現し、飛行できるように弊社で作りました。

黒い方は実機と違い2つのプロペラと姿勢制御翼だけなので竹とんぼのようにしか飛ばせませんでしたが、白い方は市販の4つのプロペラのドローンを6つに改造したものなのでちゃんと飛びました。

模型とはいえ、真似してみるとどれだけ難しいことにチャレンジされているかよくわかります。

空を飛ぶものを作るのは本当に大変です。

・アームを下ろした状態

・リアアームをあげた状態

・両方のアームをあげた状態

・階段を移動する時

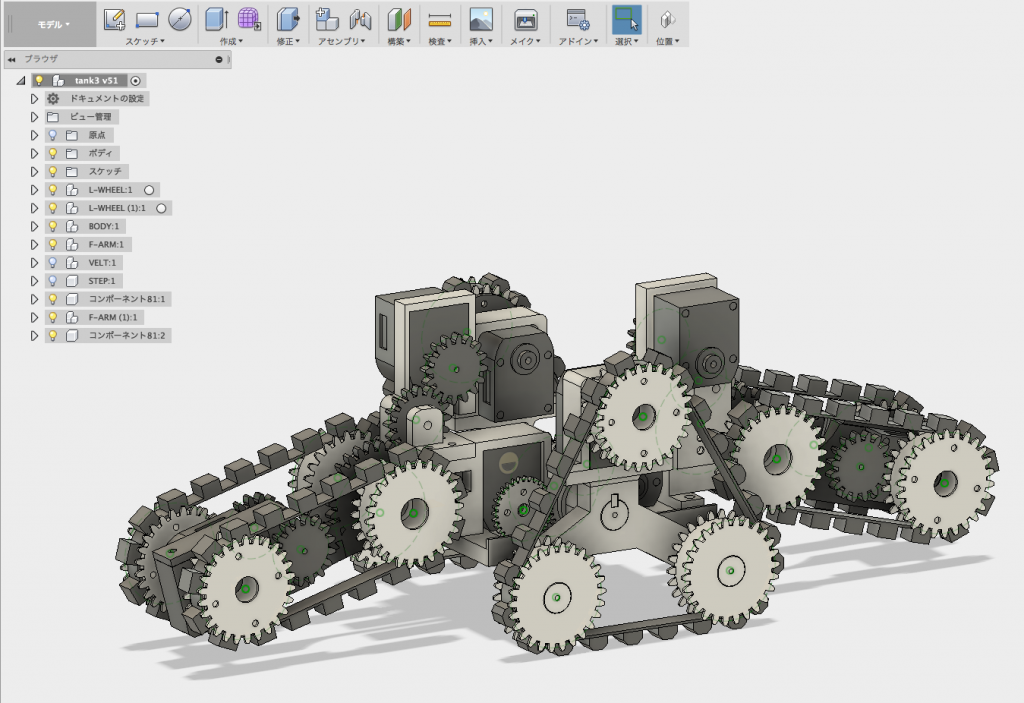

近藤科学のKRS3301があったので、このモータを使ったクローラーロボットを構想してみました。

WRSでは旋回性能を要求されるミッションもあるので、不整地走行の際の車高も確保し、なおかつ旋回性能も上げられそうな形状を考えて、1/3程度の寸法の階段を想定して登坂もできるようなクローラアームを設置してみました。

(まだアームを持ち上げる機構は煮詰めてません)

全体的に剛性もあげて動作も信頼性が向上するようにしたいとおもいます。

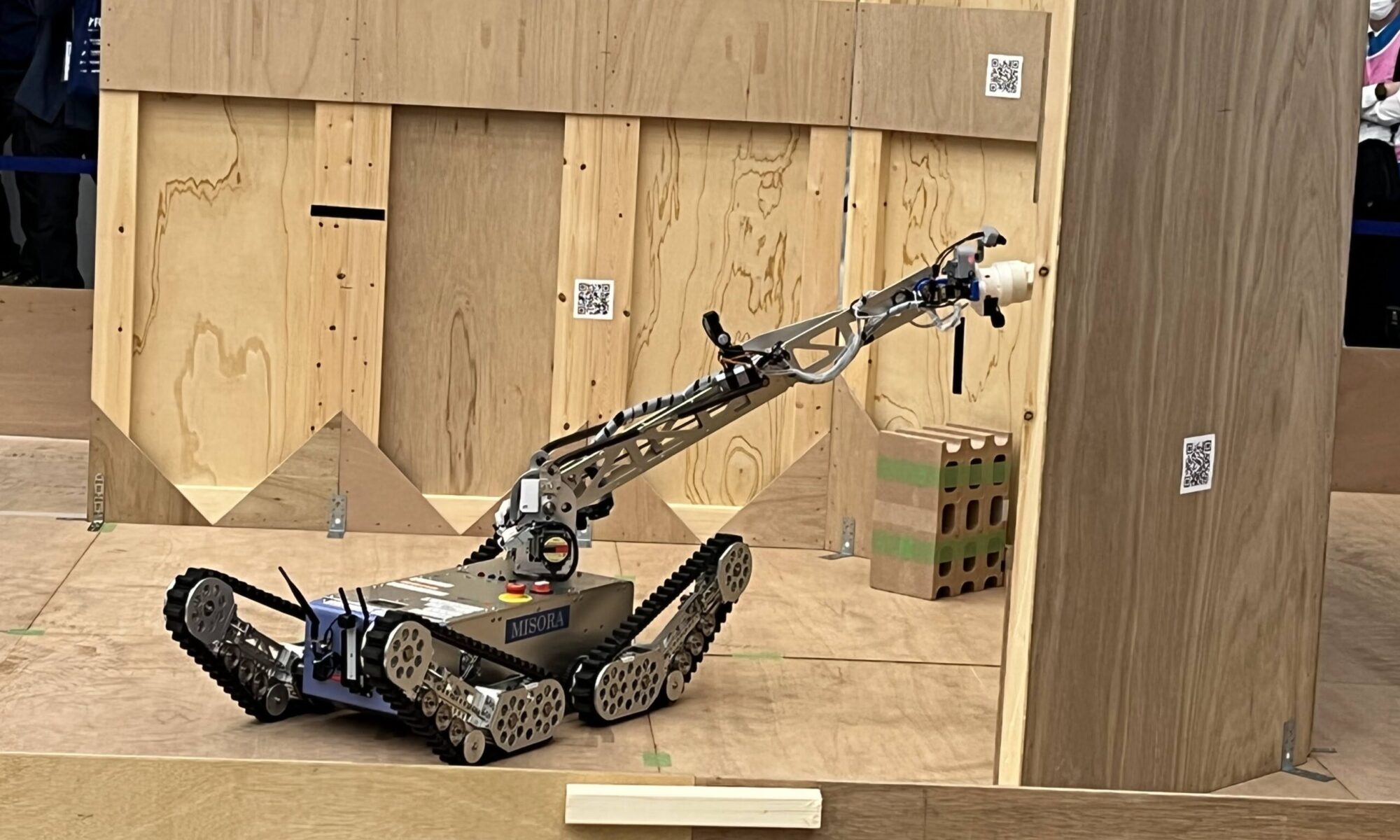

3月9・10日に行われたワールドロボットサミットのプレ大会の見学をしてきました。

主に大学チームのマシンを見学し、性能評価をするコースの説明を受けました。

各チームごとにロボット作りのこだわりがあるものの、クローラー型のロボットはどれもが似たり寄ったりな感じでした。

同じミッションをクリアするので似てくるのでしょう。

そんな中でも性能のいいロボットはやはり作りが堅牢で動きもいいです。

ロボットというとどうしても制御がメインに思われがちですが、実際に動くのは本体ですのでその性能が重要になります。

それにしても、動いているロボットを見ていると自分でも作りたくなりますね!

昨日、2回目のセミナーが終わりました。

基本的に1回目のセミナーと同じ内容を行います。

参加者は参加しやすい曜日のセミナーに出る感じです。

1回目の反省を踏まえてスライドショーでストーリーを作り、それに沿って講義を行いましたのでスムーズに講習が終わりました。

ドライバーやカッターを持つのが久しぶりな受講者も多く、最初は不慣れな感じでしたが1時間ほどで作業の進捗が高まり早く組み立てることができました。

ロボットを組み立てて動作を確認した後に、マイコンの講義を始めます。

これから使うarduinoの説明、基本的な電源や信号の電圧の事、入力にはデジタルとアナログがあることなどなど。

そのことを踏まえてコネクタインで簡単に回路を構築できるGROVEでボタンをタッチスイッチに変えたり、リレーをLEDに変えたりして「同一プログラムでも目的によって入出力デバイスを置き換えることで目的の動作ができる」ということを学びます。

本来なら、ボタンを押したときにプルアップされた信号電圧がGNDに落ちてマイコンが入力を検出するという部分まで語った方がいいのでしょうけど、初心者向けのセミナーですし、最初のとっかかりから理論先行で行くと飽きるし覚えないので、まずは動きを確認し自分で組んだものが動いたという体験をしてもらうようにしました。

先日、1回目のセミナーを行ったのですが、進行が悪くロボットの製作は滞りなくいきましたが、座学でマイコンの学習のところでご迷惑をおかけしました。

セミナーの講師は初体験なのもあり、準備不足でした。

それと、たまに参加するセミナーは読み合わせ的なものが多く、参加しても退屈だったので素人のくせにライブ感を求めた結果、話の話の連結がいまいちになり時間も押して・・・。

そこで反省して今回からは「スライドショー」を導入します。

基本的にこの流れでいきます。

結果的に枯れた手法に落ち着きましたが・・・。

とはいえ、読み合わせにだけはならないように気をつけていきます。

参加することで学びが進まないと、ビデオ講習でも良いってことになりますからね。