写真の電卓のような機械は今から40年近く前に発売されたNECのPC-2001というハンドヘルドコンピューターで、RS-232Cポートがついています。

そのポートにArduinoを繋ぎシリアル通信する実験をしてみました。

RS-232CとTTLシリアル通信は信号が反転しており、そのままではつながりません。

そこで、入出力ポートにつないで割り込みで1200ボー程度の通信が行えるようにしました。

ボーレートはArduino側で持っているWAITの長さで可変できます。

ロボット教育支援・パソコンサポート

写真の電卓のような機械は今から40年近く前に発売されたNECのPC-2001というハンドヘルドコンピューターで、RS-232Cポートがついています。

そのポートにArduinoを繋ぎシリアル通信する実験をしてみました。

RS-232CとTTLシリアル通信は信号が反転しており、そのままではつながりません。

そこで、入出力ポートにつないで割り込みで1200ボー程度の通信が行えるようにしました。

ボーレートはArduino側で持っているWAITの長さで可変できます。

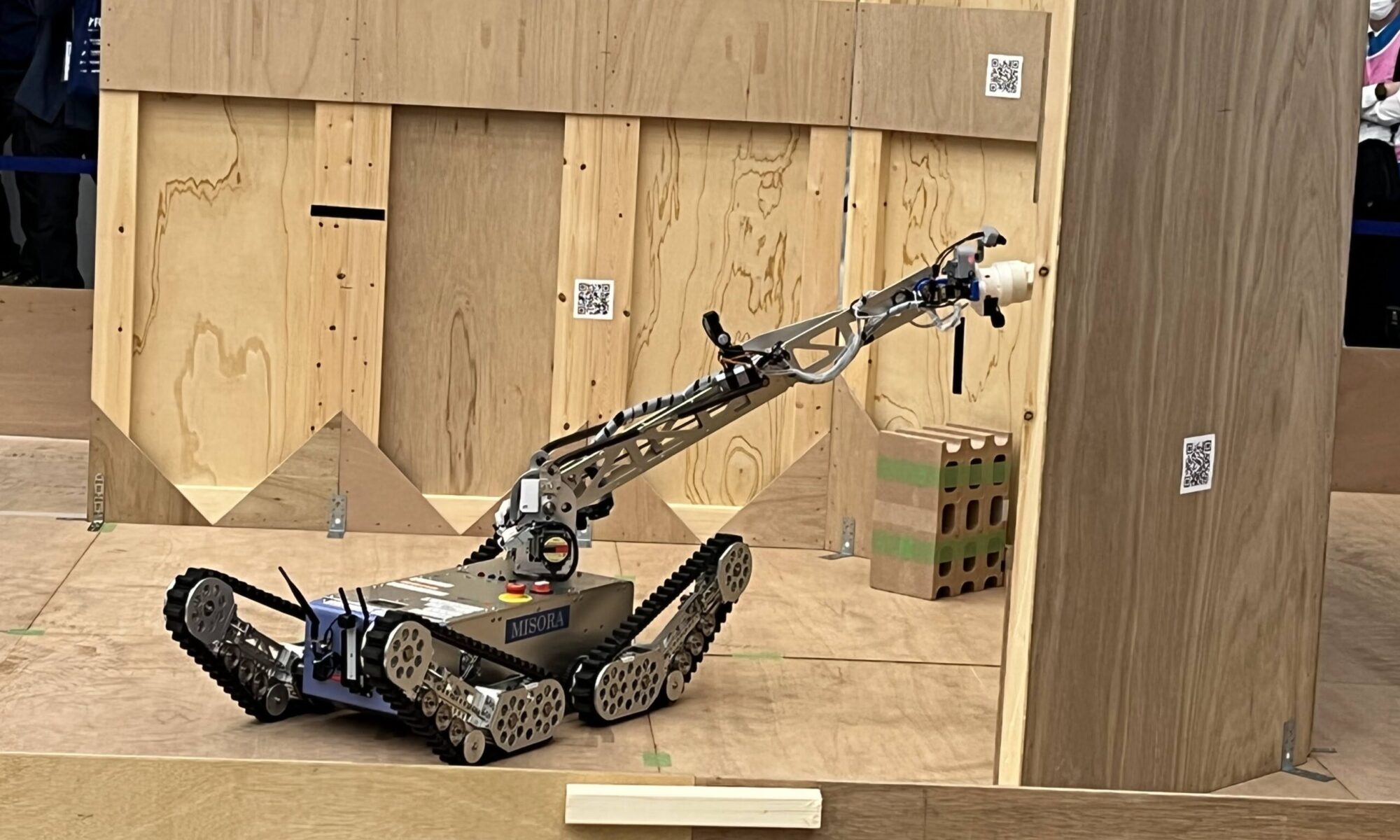

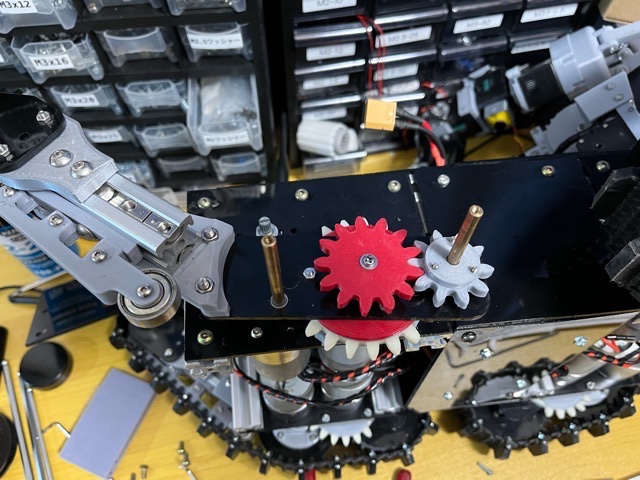

この秋、MISORAが展示会に出品する関係で、他の展示会に出せなくなるということで代替としてMISORA miniの出品依頼が来ました。

そのために整備を行なっております。

金属部品ならば交換も必要ない部分なのですが、どうしても樹脂部品なので変形が・・。

会津大学主催のPythonとProssesingを学ぶ学生向けの授業に参加してきました。

小高産業技術高校と相馬農業高校の生徒向けの授業でしたが基礎知識のない生徒にどのような感じで言語の授業を行うか興味津々でした。

AOJという会津大学で開発したオンライン学習サービスなども使いPythonの基礎から演算、条件分岐、ループなどのプログラムを福島大学と会津大学のTAさん達に手助けしてもらいつつ各生徒は学習していました。

かなりの生徒が課題をクリアできていたようです。

学生は土日返上でこの授業を行なっているのでかなり疲れているようでした。

しかし、このような授業は滅多に体験できないものなので頑張って欲しいです。

前回に続いて2日間ロボットの授業を行いました。

今回は、自分たちで組み立てたクローラロボットをマイコンでコントロールできるように改造し、プログラミングを行います。

市販のキットの改造ができるようになると、自分で買った色々な模型・おもちゃをコントロールできるようになります。

今回の勉強はそれらを総合的に学びます。

全ての生徒が自分で組み立てたロボットを使ってライントレースや障害物回避動作などを行なったり、パソコンからシリアルコマンドを送ってロボットをコンロトールするチャレンジを行いました。

授業の後にアンケートを回収しましたが多くの生徒が楽しく理解し学習できたようで何よりです。